나비는 혼자 날지 않았다

좋은 글은 설명하지 않아도 마음이 먼저 반응한다.

이 글이 그렇다.

읽고 나면 의미보다 사람이 떠오른다.

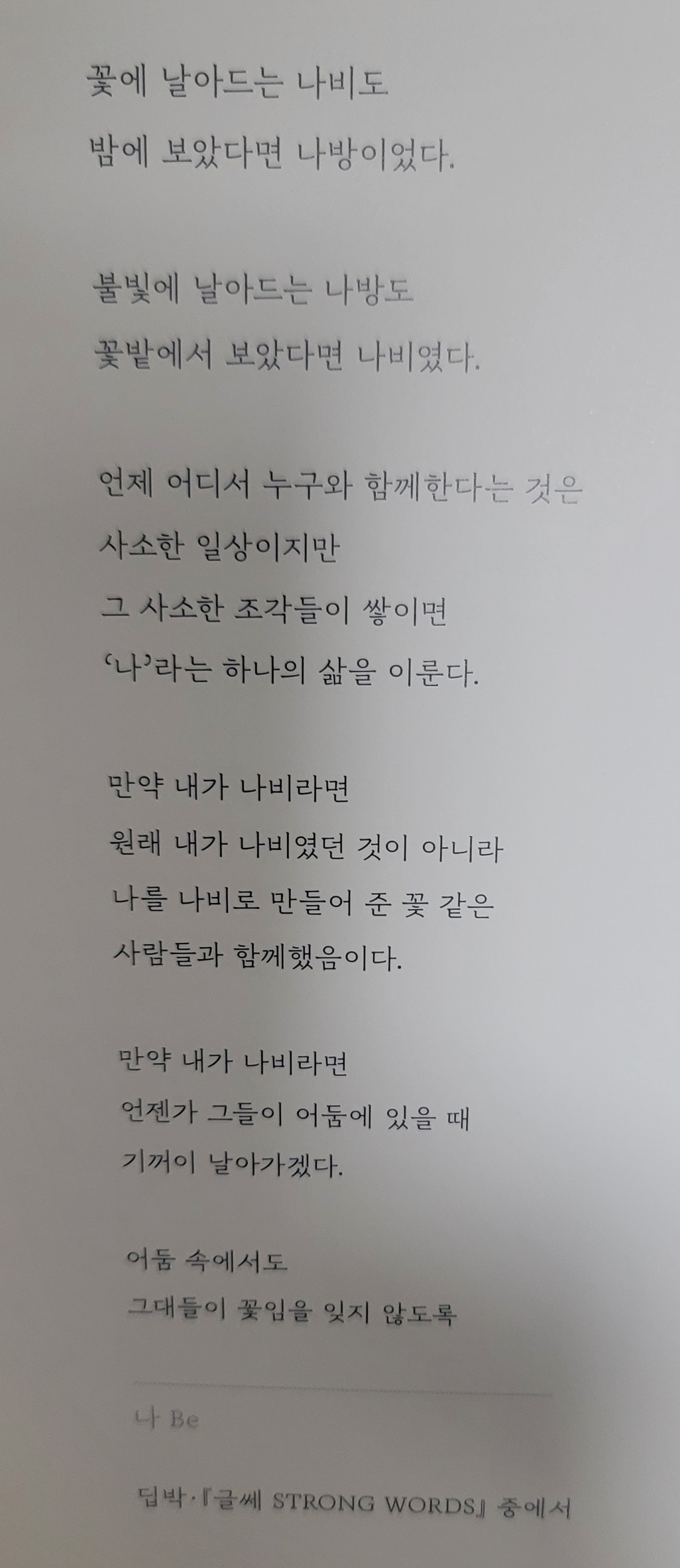

처음에는 나비와 나방 이야기다.

꽃에서 보면 나비고, 밤에서 보면 나방이다.

불빛 아래에서는 나방이 되고, 꽃밭에 있으면 나비가 된다.

같은 존재인데 이름이 달라진다.

달라진 건 그 자신이 아니라, 놓인 자리다.

우리는 흔히 “나는 이런 사람”이라고 말하지만

사실 그 말 앞에는 늘 조건이 붙는다.

어디에 있었는지, 누구와 있었는지,

어떤 시선 속에 있었는지에 따라

나는 전혀 다른 사람이 된다.

글은 자연스럽게 일상으로 이어진다.

언제, 어디서, 누구와 함께하느냐는

하나하나 보면 너무 사소해서 쉽게 흘려보낸다.

하지만 삶은 그런 사소한 순간들의 합이다.

어느 날의 짧은 대화 하나,

우연히 함께했던 자리 하나,

아무 말 없이 건네받은 시선 하나가

조금씩 나를 바꿔놓는다.

우리는 그렇게 관계 속에서 만들어진다.

이 글에서 가장 오래 남는 문장이 있다.

“원래 내가 나비였던 것이 아니라

나를 나비로 만들어 준 꽃 같은 사람들과 함께했음이다.”

이 문장은 자랑도, 자기비하도 아니다.

그냥 솔직한 인정에 가깝다.

내가 조금 더 괜찮은 사람이었던 순간들은

대부분 혼자가 아니었다.

나를 믿어준 사람이 있었고,

있는 그대로 두어준 사람이 있었고,

나를 꽃이 있는 자리에 데려다준 사람이 있었다.

그래서 나는 나비처럼 보였을 뿐이다.

혼자였다면, 다른 자리에 있었다면

나는 나방으로 불렸을지도 모른다.

글의 후반부에서 시선은 바깥으로 향한다.

받는 사람에서, 건네는 사람으로.

만약 내가 나비라면

언젠가 그들이 어둠 속에 있을 때

기꺼이 날아가겠다고 말한다.

이건 다짐이다.

한때 내가 받았던 시선을

이제는 내가 건네겠다는 약속이다.

마지막 문장은 조용하지만 깊다.

어둠 속에서도

그대들이 꽃임을 잊지 않도록.

사람은 어둠에 있으면

자기가 꽃이었다는 사실부터 잊는다.

그럴 때 필요한 건 정답이나 충고가 아니라

그 사실을 대신 기억해주는 사람이다.

이 글은 말한다.

우리는 혼자서 나비가 되지 않았고,

혼자서 여기까지 오지도 않았다고.

그래서 삶이란

얼마나 높이 날았는가보다

누구의 꽃 옆에 있었는가로 남는다.

그리고 언젠가

나도 누군가의 어둠 속에서

조용히 날아갈 수 있다면,

그때 나는

조금은 제대로 살아왔다고 말해도 되지 않을까.

'인문. 사회. 교육학' 카테고리의 다른 글

| 돈 걱정 없는 삶, 어떻게 가능한가 (2) | 2026.01.06 |

|---|---|

| 민법 공부, 멘붕이 아니라 정상 (0) | 2026.01.04 |

| 재택근무, 포스트 코로나 시대에도 계속 필요한가? (0) | 2025.12.08 |

| [방통대 생명과환경 중간과제 – 동물복제 논란 / 완성본] (0) | 2025.12.06 |

| 인간과 언어에서의 즉각적 문장처리와 언어 습득 이론 비교 및 외국어 교육 방식 고찰 (0) | 2025.12.06 |